3. 대한민국 국민들이 행복하지 못한 이유/3-3. 사회적인 이유

3-3-6. 정신건강 황폐한 한국인, 사랑도 가족도 ‘돈’으로 따져

organizer53

2024. 2. 29. 11:07

1. 한국인의 최애(最愛) 가치는 ‘돈’이다

- ‘한강의 기적’을 과시했던 대한민국호가 공동체를 지탱하는 주춧돌인 ‘합리적 가치관과 규범’이 파괴되는 아노미(anomie)의 늪 속으로 침잠하고 있다. 시민들의 마음은 불안하고 사회에 대한 욕구불만도 높다.

- 2023년 각종 매스컴과 통계자료로 확인되는 한국인의 최애(最愛) 가치는 ‘돈’이다. 불과 한 세대 전만 해도 자본주의 발달의 부산물인 황금만능주의는 문제점이 많으며 겉치레나마 도덕과 양심, 체면 등이 중요하다는 담론이 존재했다. 하지만 지금은 그런 주장을 허세를 넘어 위선으로 폄하하는 분위기다.

- 현 상황을 앞장서서 조장한 집단은 부도덕한 정치인들이다. 선진 대한민국에서 자행된 부동산, 후원금, 국가 보조금, 유명세, 코인 등을 매개로 벼락부자를 꿈꾼 못된 정치인들의 뉴스는 시민들에게 분노와 허탈감을 안겨준다.

청춘 남녀들 “손해 볼까 봐” 결혼 꺼려

- 통상 선진국은 성공한 경제인이 사회적 영향력을 행사할 목적으로 정치를 하는 경우가 드물지 않다. 반면 후진국이나 독재국가는 정치인이 권력을 오남용 하면서 쉽게 큰돈을 번다. 그렇다면 산업화와 민주화를 모두 성공시킨 한국에서 전개되는 현 상황은 어떻게 설명해야 할까.

- 이 시대를 살아가는 평균적인 한국인의 이상형은 매사를 경제적 합리성에 근거해 자신의 이익을 추구하는 호모 이코노미쿠스(HomoEconomicus·경제인)다. 일상의 사소한 일도 가성비를 따지는 ‘경제적 시민’들로 채워진 대한민국의 외양은 화려하고 국제적 위상도 높다.

- 경제 규모만 보더라도 지난 4월 국제통화기금(IMF)이 발표한 국가별 명목 GDP 순위에서 세계 195개국 중 12위다. 인구 5000만명 이상인 국가 중에서 1인당 국민소득이 3만 달러가 넘는 선진국 모임인 ‘30-50클럽’에도 2019년, 세계 일곱 번째로 이름을 올렸다.

- 질적인 선진화 지표도 놀라운 수준이다. 민주공화국의 가장 중요한 요소라 할 수 있는 교육 수준은 세계 최고다. 2019년 경제협력개발기구(OECD)가 발표한 25~34세 청년층 대학진학률이 OECD 평균은 45%지만 한국은 70% 일 정도다. 문화 예술 분야의 영향력도 눈부신데 K-팝, K-드라마, K-무비 등 한국의 대중문화는 지구촌 곳곳에서 유명세를 누리며 사랑받는다. 클래식 예술계와 스포츠 분야에서도 세계적인 스타들이 줄줄이 배출되고 있다.

- 모든 빛은 그림자를 동반한다. 초고속 경제 성장의 화려한 이면에는 미숙하고 불안정한 상태에서 손익 계산에 몰두한 고독한 한국인의 음영이 짙게 드리워져 있다. 이미 2007년 조사에서 한국은 OECD 국가(14개국) 중 60세 이상 부모와 자녀의 만남 횟수가 경제력과 비례하는 유일한 국가로 나타났다. 부모-자식 관계도 천륜을 넘어 경제적 이해관계가 작동하는 셈이다(한국 가족·친족 간 접촉 빈도와 사회적 지원 양상: 국제 간 비교).

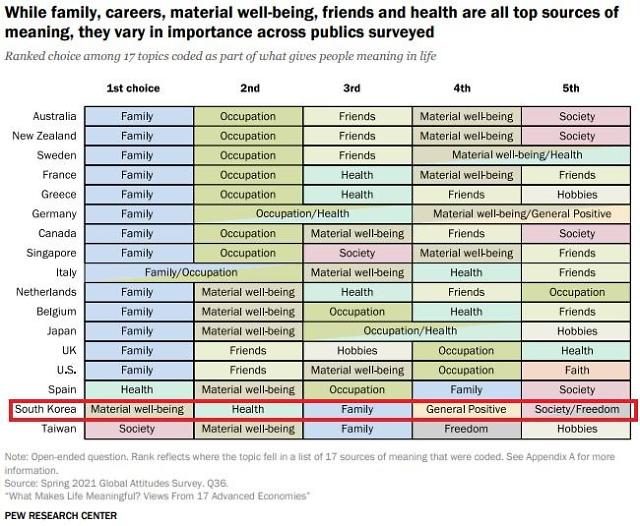

- 이를 반영하듯 한국인은 ‘물질적 행복(material well-being)’을 삶에서 가장 중요한 가치로 꼽는다. 17개 선진국을 대상으로 한 미국의 퓨(Pew) 리서치센터 조사 결과인데 대부분의 선진국이(14개국) ‘가족’이 제일 중요하다고 답한 것과 대조적이다. 두 번째 가치도 미국, 영국 등은 친구나 사회 같은 공동체를 선택한 반면 한국인은 건강을 꼽았다. 한국인에게 공동체는 중요 순위 8위에 머물렀다. 인류 최초로 자본주의 국가의 전형을 만든 영국, 자본주의 종주국으로 불리는 미국보다 지금의 한국 사회가 경제 논리를 더 우선시하는 모습이다.

선진국은 ‘가족’을 최우선 가치로 둬

- 물론 세계화 시대를 사는 현대인에게 경제 개념은 매우 중요하다. 문제는 객관적 가치를 평가하기 힘든 사랑, 행복, 희망, 기쁨, 위로 등 추상적인 가치조차 물질적 척도로 평가하면서 가성비를 추구한다는 사실이다.

- 서로 열정적인 사랑을 해야 할 청춘 남녀도 상대방과 나의 추정 가치를 산정한 뒤 관계를 설정하는 식이다. 몇 가지 사실을 예로 들면 이렇다. 유복한 중산층 가정에서 자라 촉망받는 사회인의 길을 걷는 A는 비혼주의를 고수한다. “내 돈을 다른 사람(아내)과 공유하기 싫다”는 게 주된 이유다. 아마도 공유할 재산이 더 많은 여성을 만난다면 그는 비혼을 포기하고 결혼을 선택하리라.

- 멋지고 유능한 젊은 여성 B도 비혼을 선호한다. 이유는 “결혼하는 게 혼자 사는 것보다 손해인 것 같아서”라고 설명한다. 물론 A나 B가 모든 한국 청년을 대변하는 건 아니다. 하지만 경제적으로 여유로운 청춘 남녀조차 혹여 “손해 볼까 봐” 결혼이 걱정거리로 작용한다. 국내 혼인 건수가 매년 감소하는 건 자연스러워 보인다(1996년 43만 5000건→2022년 19만 1700건).

- 초저출산 경향(2022년 합계 출산율 0.78)은 혼인보다 더 계산적인 선택이다. 자본주의 발달로 인한 저출산 문제는 이미 80년 전 ‘창조적 파괴’로 유명한 경제학자 조지프 슘페터가 ‘자본주의가 발전하면 자녀 양육비도 냉정하게 계산되면서 저출산 문제가 심화할 것’이라고 예견한 바 있다.

- 실제 통계청은 2020년 국민이전계정의 ‘생애주기적자 구조’를 통해 출생 후 26세까지 자녀 1명당 6억 1583만 원(개인 3억 4921만 원·공공부문 2억 6662만 원)이 필요하다고 발표했다.

- 지금 한국인의 정신 건강은 이성과 감성이 균형을 잃은 병든 모습이다. 인생에서 크고 작은 결정을 현명하게 내리려면 이성과 감성이 모두 성숙하고 조화를 이룰 수 있어야 한다.〈표 참조〉 그래야 독립성을 가진 인간으로 지혜로운 판단을 하면서 행복한 삶을 누릴 수 있다.

- 우리 모두가 너나 할 것 없이 매 순간 경제적인 잣대에 지나치게 의존하며 아픈 마음을 붙잡고 살아가는 건 아닌지, 지금이라도 곰곰이 성찰하면서 균형점을 찾아야 하겠다.

출 처 : 중앙선데이 입력 2023.05.20 황세희 중앙일보 의학전문기자

2. 선진국이 고른 삶의 가치 1위는 ‘가족’…한국은 “돈이 최고”

- 지난 주말 미국 퓨 리서치 센터 Pew Research Center에서 실시한 흥미로운 설문조사 결과가 공개되었습니다. 선진국 17개국을 대상으로 "삶의 어떤 부분이 인생을 의미 있고, 충만하고, 만족스럽게 만든다고 생각하십니까?"라는 질문에 대한 조사 결과였습니다. *조사 국가 : 미국, 영국, 독일, 프랑스, 이탈리아, 스페인, 네덜란드, 벨기에, 스웨덴, 그리스, 호주, 뉴질랜드, 캐나다, 한국, 일본, 싱가포르, 대만

- 위 조사 결과에서 가장 눈에 띄는 점은 17개 국가 중 14개 국가가 가족을 1순위로 뽑았다는 점이고, 그 와중에 한국은 물질적 풍요를 가장 중요하게 여긴다는 결과입니다. 일부에서는 이를 돈으로 해석해서 한국 사람들은 돈을 인생에서 가장 중요시한다고 해석하기도 하더군요.

- 이 결과에 대해서 많은 해석이 가능합니다. "한국 사람은 돈을 밝히는 속물인가"라는 생각은 너무 일차원적일 것 같고, "한국 사람이 가장 솔직한가?"라는 유쾌한 질문을 던져볼 수도 있겠죠. MBA에서 통계 수업을 들을 때 교수님께서 매 수업 시작할 때마다 퀴즈를 하나씩 냈었는데 소위 "통계의 함정"에 대한 퀴즈였습니다. 그때의 가르침을 떠올리며 퓨 리서치에 직접 가서 자료를 찾아보니 한국에 관련하여 눈에 들어오는 그래프가 있었습니다.

- 이 그래프를 보고 처음 든 생각은 '어? 이거 복수 응답이 가능한 설문이었네?'였습니다. 그래프 아래 조사 방식을 잘 찾아보니 open-ended question, 즉 선택지 중 고르는 것이 아닌 주관식 질문이었다는군요. 사람들의 대답을 퓨 리서치에서 17개의 카테고리로 묶어서 정리한 것이었습니다.

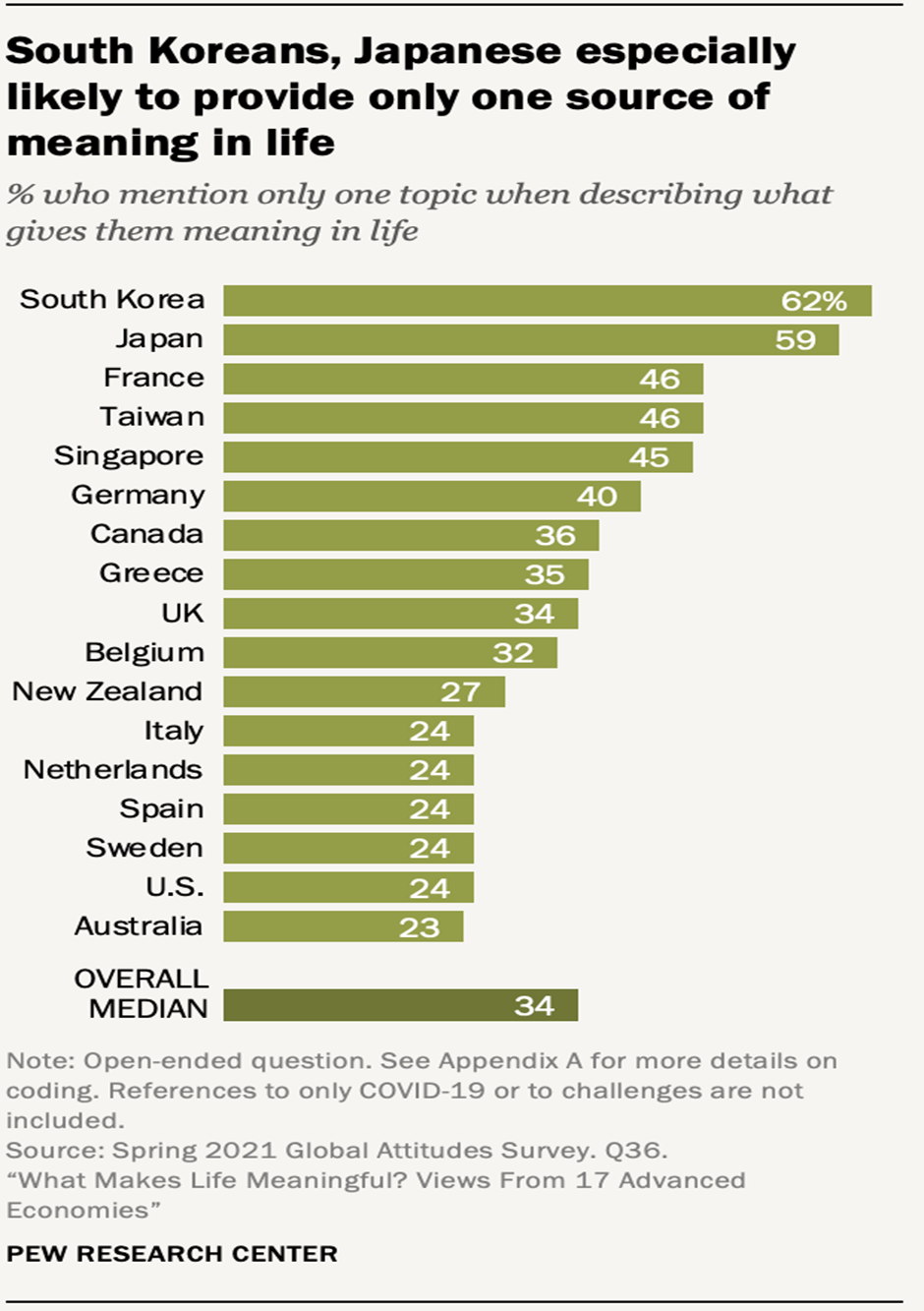

- 다음으로 알 수 있는 것은 대부분의 한국 (그리고 일본) 사람들은 "무엇이 당신의 삶을 의미 있게 만드나요?"라는 질문을 받았을 때 두 가지 이상의 가치를 떠올리지 못하고 딱 하나만 떠올리고 답한 것입니다. 인생을 의미 있게 만드는 요소에는 여러 가지가 있을 수 있을 텐데 말이지요.

- 특히 한국, 일본이 1, 2위이고 단일 답변율이 60% 전후인 두 국가 빼고는 50%를 넘는 국가가 없다는 점에서 혹시 소위 주입식 교육으로 하나뿐인 정답을 찾아야 하는 교육 환경 때문이 아닐까라는 생각이 들었습니다.

- 우리 인생을 가치 있게 만드는 데에는 단 하나의 정답만 있지 않고 다양한 방법으로 인생에 의미를 부여할 수 있을 텐데 말이지요

그렇다면 한국사람들이 정말 돈을 인생에서 가장 중요한 요소로 생각하는 것일까요?

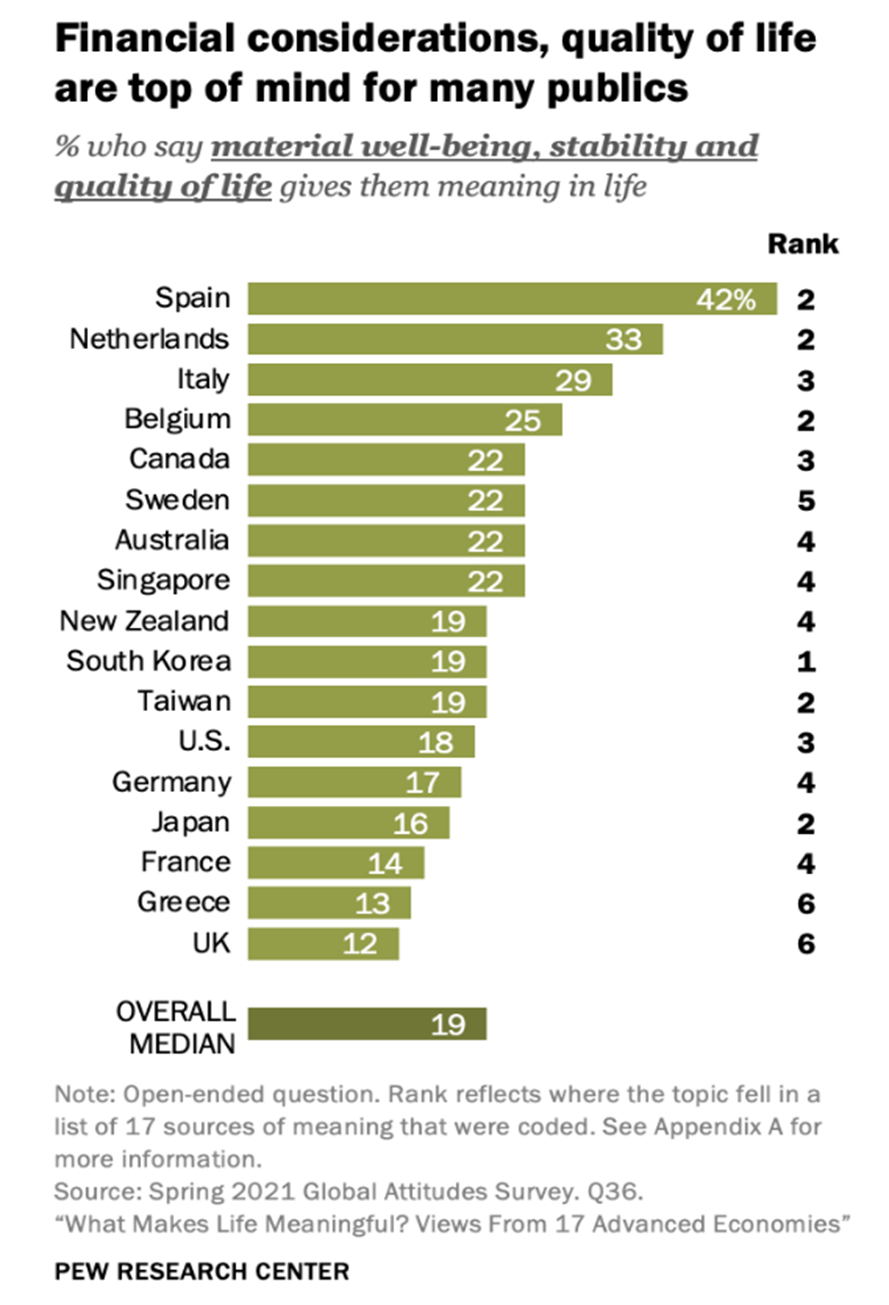

- 첫 번째 표에서 봤던 물질적 풍요 material well-being 아는 답변은 요약된 것이었고 원래 답변 구분은 material well-being, stability and quality of life 번역하면 물질적 풍요, 삶의 질과 안정입니다. 단순히 물질적 풍요, 혹은 돈으로 해석했을 때와는 느낌이 많이 바뀌지요?

- 그리고 국별로 비교해 보면 한국에서 19%가 물질적 풍요와 삶의 질을 선택한데 비해서 17개국 중 8개 국가에서 더 많은 사람들이 해당 항목을 답하였습니다. 한국의 19%는 조사 대상 17개국 중 딱 중간값이고 실제로 이 항목은 17개국 중 9개 나라에서 Top 3 안에 들어있기도 합니다.

- 적어도 '한국이 선진국 중에서 가장 돈 밖에 모른다'라는 해석은 무리가 있어 보입니다.

- 어찌 되었든 한국 내 답변 중 물질적 풍요와 삶의 질이 - 대부분의 국가와는 달리 - 가족보다도 높은 응답률을 보이는 것은 사실입니다.

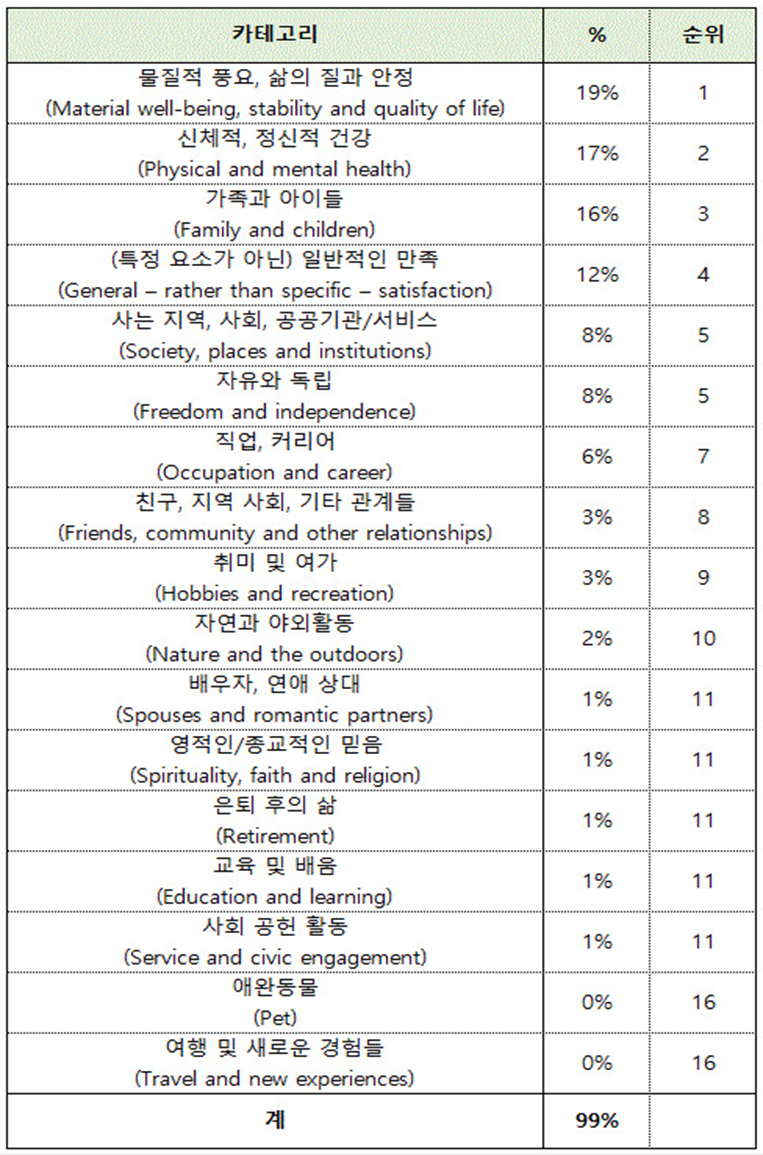

(기자가 별도로 정리한 한국의 항목별 응답률)

- 사실 저는 한국이라고 사람들이 가족을 덜 중요하게 여긴 하고 생각하지는 않습니다. 수치상으로도 1위와 3위인 가족의 차이는 3% p 차이 밖에 되지 않습니다. 오히려 가족을 지키기 위해 최소한의 삶의 질이 보장되어야 하고 그러기 위해서 물질적인 뒷받침이 있어야 한다고 생각한 것이 아닐까요?

- 인생이 의미를 가지기 위한 다른 가치보다 당장 삶의 질을 올리고 이를 안정적으로 유지하는 것이 중요하고 그러기 위해 물질을 추구한다는 것이 우선순위라면 이는 많은 사람이 현재의 삶에 불안감을 가지고 있다는 뜻일 수도 있습니다.

- 이러한 불안을 줄이기 위해서는 획일화된 가치를 두고 경쟁하기보다 사회적 가치를 다변화하기 위한 개인과 사회의 노력이 필요하지 않을까요?

퓨 리서치의 조사 결과는 아래 링크에서 확인 가능합니다. (영문입니다)

What Makes Life Meaningful? Views From 17 Advanced Economies | Pew Research Center

출 처 : Brunchstory 제이피 작성 2021년10월 24일