1. 왜 대한민국은 “헬조선”이라 불릴까?

- 정치 민주화와 놀라운 경제 성장을 이룬 대한민국은 1인당 국민소득 3만 달러에 진입할 만큼 ‘잘 사는’ 나라입니다. 또한 한국은 최근 코로나19 사태에 맞서, 성숙한 시민 의식과 혁신적인 공공의료 서비스로 전 세계의 모범이 되고 있습니다.

- 하지만 우리나라국민들은 정말 “잘 사는” 겁니까? 그런데 조금만 더 깊이 들여다보면 한국인들이 하루 평균 37.5명이 스스로 목숨을 끊습니다. 출생률 ‘ 0 ’ 명대, 높은 노인 자살률과 노인 빈곤은 뉴스를 통해 자주 접하는 키워드입니다.

- 정치 민주화도 했고, 높은 경제 성장도 이루었는데 도대체 우리나라는 왜 ‘헬조선’이라 불리게 된 것일까? 불과 몇 년 전까지만 해도 우리 사회에서 불평등은 많은 이들이 쉽게 받아들이기 힘든 개념이었습니다. 혹독한 생활환경에서도 가정을 일으킨 사람도 있었고, 어려운 가정형편에도 불구하고 열심히 공부하여 일류대학에 들어간 사람도 있었습니다. 사회의 밑바닥이라고 할지라도 노력만 한다면 누구나 계층이동이 가능했던 시기였습니다. 그러나 현재 ‘개천에서 용 난다’는 속담은 사람들의 공감을 얻지 못하고 있습니다. 각박한 사회에서 유복한 가정환경과 든든한 배경이 받쳐주지 않으면 출세하기 힘들고, 대물림되는 부로 인해 사회의 불평등은 갈수록 심해지고 있습니다.

가. 불평등을 상징하는 단어 : ‘금수저와 흙수저’, ‘헬조선’, ‘N포세대'

- ‘금수저와 흙수저’, ‘헬조선’, ‘N포세대’라는 신조어를 아십니까? 이 신조어들은 우리나라의 불평등을 상징하는 젊은 세대들의 단어들입니다. 특히 ‘금수저’와 ‘흙수저’로 구분 짓는 ‘수저계급론’은 많은 연령대의 공감대를 사고 있으며, 가난의 악순환과 극복할 수 없는 사회의 불평등이 낳은 보이지 않는 신분제로 구체화되고 있는 것입니다.

- 보건복지사회연구원이 발표한 자료에 따르면, 대한민국 인구의 빈곤 탈출률은 22.6%로 낮은 사회적 이동성을 반영하며, 통계청이 발표한 조사에도 개인의 사회경제적 지위 상승 가능성에 대해 ‘높다’고 대답한 사람이 10명 중 단 2명에 불과하다고 합니다.

- ‘헬조선’이라는 표현에는 이 사회에서는 개인들이 각자 원하는 삶을 추구하며 살아갈 수 없다는, 구조적으로 그런 자유가 박탈돼 있다는 현실 인식이 들어 있습니다. 부모로부터 부를 물려받은 일부 ‘금수저’들을 제외한 대다수 ‘흙수저’들은 생계와 최소한의 안정을 유지하기 위해 이전 세대가 짜 놓은 구조에 따라 그저 살아가는 수밖에 없다는 좌절감과 분노의 표현이다. 그런 인식 하에서는 행복을 느끼기 어려울 수밖에 없습니다

나. 헬조선의 유래

- "헬조선"이라는 단어는 2010년 1월 디시인사이드의 역사 갤러리에서 시작되었습니다. 처음에는 옛 조선을 비하하는 의미로 사용되었으나, 얼마 안 가 한국 역시 조선과 별 다를 바가 없다는 주장이 나왔으며 이후, 조선과 대한민국을 모두 가리키는 의미가 되었습니다.

- "헬조선, N포세대, 금수저와 흙수저"라는 말은 한국 사회를 풍자하는 유행어로 쓰이고 있었으며, 특히 2016년 최순실 게이트 이후에는 자타가 공인하는 단어가 되었다. 희대의 국정농단 사태로 인해 이 단어를 부정적으로 생각했던 기성세대들조차 "이 지옥 같은 나라"의 의미를 담은 "헬조선"이란 용어에 동조하는 경우가 많아졌습니다.

- 이후 문재인 정권이 들어선 후 "헬조선, 금수저와 흙수저, N포세대"라는 말은 그 사용빈도가 갑자기 크게 줄어 자취를 감추어 이제는 거의 잊힌 말이 되었고, 대신 "한 번도 경험해보지 못한 나라"라는 관용구가 헬조선 못지않게 유행하였습니다.

- 부동산 값 폭등이나, 청년실업률이나 각종 지표에서 더 나빠진 지금 상황에도 불구하고 "헬조선"이라는 말이 더 이상 사용되지 않고 있는 것은 애초에 이 단어가 자연스럽게 유행한 단어가 아니라 정치적 의도를 깔고 유행시킨 단어이기 때문입니다.

다. 한국은 희망이 없는 헬조선 사회라고 생각하는 청년세대

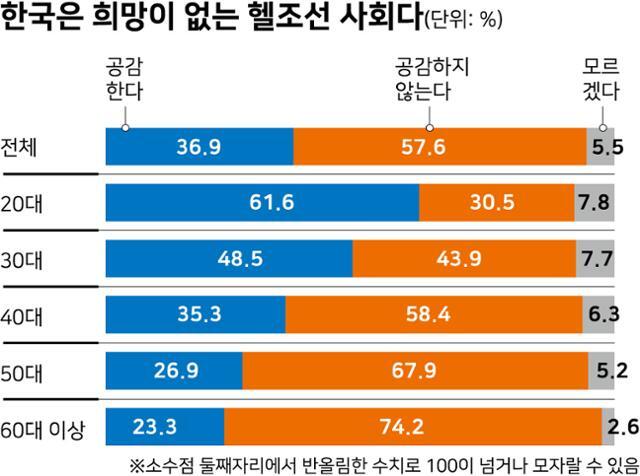

- 한국일보ㆍ한국리서치의 여론조사(2021년 5월 25~27일 실시) 결과, ‘한국은 희망이 없는 헬조선 사회’라는 데 동의한 응답은 전체의 36.9%로 나타났으며, “동의하지 않는다”는 57.6%, “모르겠다”는 5.5%였습니다.

- 평균 답변에선 절반 이상이 한국사회를 부정하지 않았지만, 세대별 응답은 확연히 갈려, 20대의 61.6%는 한국이 헬조선 사회라고 단언했습니다. 30대(48.5%)도 긍정 비중이 절반에 육박했는데, 40대(35.3%) 50대(26.9%) 60대(23.3%)와 비교하면 세대 차가 두드러집니다.

- 청년세대 앞에 놓인 암울한 미래는 자신의 나라를 지옥으로 평가하는 근거가 됐으며, ‘10년 뒤 부모에 비해 더 윤택한 삶을 살고 있을 것’이라는 응답(전체 48.0%)은 60대 이상(56.2%)에서 절반이 넘었지만, 20대는 34.2%에 불과했습니다. 또 20대 다수(54.9%)는 ‘현재 한국의 기성세대가 젊은 세대의 기회를 빼앗고 있다’고 생각했으며, 같은 질문에 60대 이상의 33.9%만 “그렇다”고 답한 것과 대조됩니다.

출처 : 한국일보 2021.06.14.정승임 기자

2. 행복지수 세계 57위로 행복하지 않은 대한민국 국민

- 2012년 4월 2일 유엔에서 최초의 ‘세계행복보고서’가 상정되었고, 그리고 매년 3월 20일을 세계 행복의 날로 정했습니다. 그로부터 유엔 산하 자문기구인 지속가능발전해법네트워크(이하 SDSN)는 매년 ‘세계행복보고서’를 발표했습니다.

- SDSN은 ▲1인당 국내총생산(GDP) ▲사회적 지원 ▲기대 수명 ▲사회적 자유 ▲관용 ▲부정부패 ▲미래에 대한 불안감 총 7가지 지표를 기준으로 국가별 행복지수를 산출합니다.

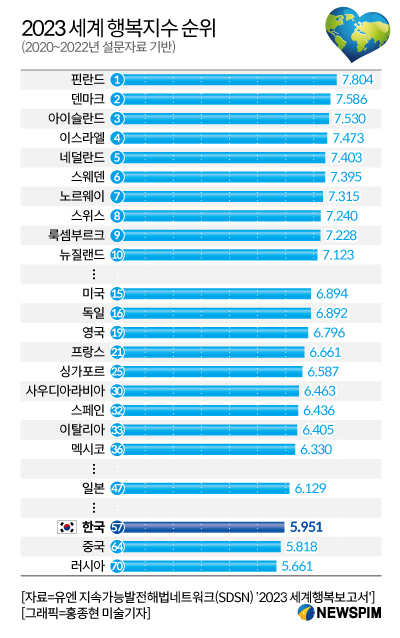

- 한국은 2021년 보고서에서는 5.845점으로 149개국 중 62위, 2022년 보고서에서는 5.951점으로 146개국 중 57위를 기록하며, 대체로 평균점 6점 안팎에 약 150개국 중 40∼60위권 대를 오르내리고 있습니다. 2022년 세계행복보고서는 코로나 대유행의 어두운 시기에 질병과 전쟁의 병폐와 싸우면서 행복에 대한 보편적 열망과 서로 돕는 밝은 빛을 드러내었다고 평가했습니다.

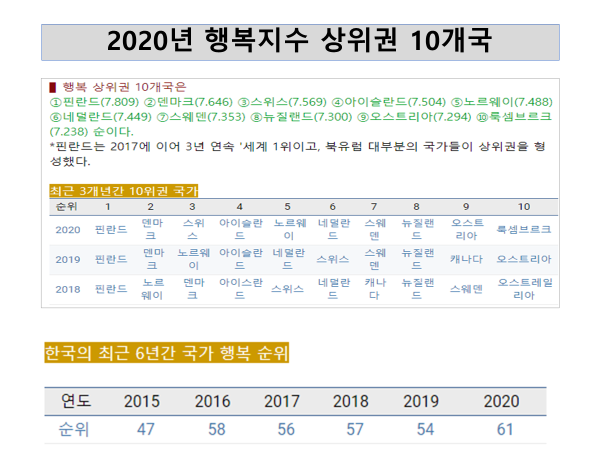

- 한국은 국내총생산과 기대수명 항목에서는 높은 평가를 받았지만, 사회적 지지, 자유, 부정부패 등의 항목에서 비교적 낮은 점수를 받아 평점 5.935를 기록했습니다. 한국은 2016년 58위, 2017년 56위, 2018년 57위, 2019년 54위를 기록한 바 있습니다.

- 아시아권에서는 싱가포르에 이어 아랍에미리트, 대만이 25∼27위로 가장 순위가 높았고, 사우디아라비아(30위), 바레인(42위), 카자흐스탄(44위), 일본(47위), 우즈베키스탄(54위), 말레이시아(55위) 등이 한국보다 높은 순위를 기록했습니다.

- 1위는 10점 만점에 7.804점을 받은 핀란드로 6년 연속 세계에서 가장 행복한 나라로 꼽혔습니다. 상위권에는 덴마크, 아이슬란드, 네덜란드, 스웨덴, 노르웨이 등 북유럽 국가들이 많았습니다. OECD 국가 가운데 한국보다 순위가 낮은 국가는 그리스, 콜롬비아, 튀르키예 3개국이었습니다.

가. 한국의 행복지수는 왜 낮은 평가를 받을까?

- 『2020 세계행복보고서』에서 우리나라는 건강 기대수명(10위, 73.602점)과 1인당 GDP(27위, 10.510점)로 2개 항목은 비교적 상위권이지만, 관용(81위, -0.043)과 부정부패(81위, 0,790점), 사회적 지원(99위, 0.799점), 삶에 대한 선택의 자유(140위, 0.612점) 4개 항목은 중하위권에 해당합니다.

- 이처럼 세계10대 경제강국인 한국의 경제력에 비해 국민행복지수가 중하위 수준에 머물고 있는 이유는 무엇일까. 여러 이유가 있겠지만 50여 년의 짧은 기간에 압축성장한 결과 급격한 사회변화와 빈부격차, 치열한 경쟁사회, 노후준비부족, 급속한 고령화 등이 그 원인이라고 분석됩니다.

- 자신의 삶이 다른 사람과 비교해서 질적으로 낮다고 생각하는 불만족감의 표출입니다. 이는 우리나라의 워라벨(work and life balance) 순위가 OECD 38개국 중 36위라는 통계수치에서도 그대로 드러나고 있으며, 서구 선진국 사람들은 한국인들을 워커홀릭(workaholicㆍ일중독)에 빠진 사람들이라고 부르는 것을 봐도 알 수 있습니다. 물론 그동안 주 5일 근무제, 최저임금제, 주 52시간 근무제 등을 도입하여 시행 중에 있으나, 임시직서비스업종이나 현장근로자의 경우 이런 제도와는 현실적으로 거리감이 존재합니다.

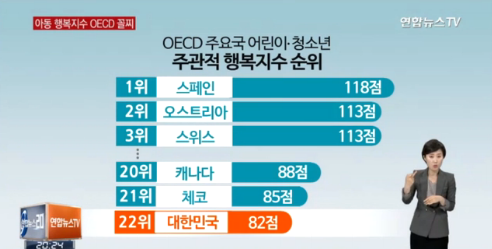

- 또한 고령화 사회의 급진전으로 노인 빈곤율이 OECD 38개국 중 1위(40.4%)인 점을 감안하면 우리국민의 행복지수가 낮을 수밖에 없습니다. 갈수록 심해지는 빈부격차는 상대적 박탈감을 심화시켜 소위 `금수저 흙수저`로 회자되는 계층 간 세대 간의 갈등요인으로 고착화되고 있습니다.

- 우리나라는 경제적으로 풍요롭고 보건의료 서비스 등에선 세계적으로 앞서가지만, 사회적으로 갈등과 차별, 불신이 심하고 개인이 더 나은 삶을 선택할 기회와 이에 대한 사회적 지원이 상당히 부족한 것으로도 판단됩니다.

출처 : 경남매일 (http://www.gnmaeil.com)

나. 성공했지만 행복하지 않은 나라, 대한민국

- 2020년, 대한민국은 역사적으로 그 어느 때 보다 풍요롭고 민주적이며 평화로운 상태에 있다. 경제는 1950년대 세계 최빈국 수준에서 이제는 유럽과 북미에 견줄 수준으로 성장했다. 한국 기업들의 제품을 해외에서 발견하는 것이 어렵지 않고, 문화 콘텐츠들은 해외에서 매우 높은 평가를 받고 있다. 정치 측면에서는 굴곡이 있었지만 꾸준히 성장해 온 민주주의와 시민의식은 2016~2017년 촛불혁명을 통해 더욱 성숙해졌다. 이로써 분명히 말할 수 있는 것은, 대한민국 국민들은 ‘성공한 나라’에 살고 있다는 것이다.

- 그러나 직관적인 삶의 질 지표는 출산율과 자살률이다. 행복한 사회에서 더 많은 아이가 태어나고, 불행한 사회에서 더 많은 자살이 일어나는 것은 당연하다. 한국은 이 두 지표에서 OECD 국가 중 가장 나쁜 수준을 보인다. 국가의 존재 이유가 국민의 행복이라면 대한민국은 OECD 기준에서 ‘실패한 국가’라 할 수 있다. 왜 우리는 성공했지만 행복하지 않고, 풍요로운 가운데서도 삶의 질이 이토록 낮은 것일까? 놀라운 경제성장과 민주주의 발전까지 폄하할 필요는 없겠지만 대한민국의 성공에는 가장 중요한 요소가 빠져 있는 것이 분명합니다.

- 대한민국은 잘 사는 나라가 되었지만, 세계에서 자살률이 가장 높은 나라, 노동시간이 가장 긴 나라, 산재사망률이 가장 높은 나라, 세계 57위의 행복 지수를 가지고 있는 국민들이 행복하지 못한 나라가 되었습니다..

참고 : LAB2050 ‘자유안정성 혁명: 행복하고 혁신적인 대한민국을 위한 제안’ 보고서

'2. 그러나 헬조선이라 불리는 대한민국' 카테고리의 다른 글

| 2-4. 부와 신분의 대물림으로 계층 사다리가 무너졌다 (0) | 2023.06.27 |

|---|---|

| 2-3. 노동시간이 OECD 국가중 5위로 긴 대한민국 (1) | 2023.06.23 |

| 2-2. OECD 국가중 자살률 1위인 대한민국 (0) | 2023.06.04 |